膽結石問題困擾許多人,關鍵在於早期發現與適當處置。當膽結石檢查方式(如超音波、CT掃描)確認結石存在後,醫師會評估是否需進行膽結石手術(常見腹腔鏡膽囊切除)。許多患者疑惑「膽結石一定要開刀嗎?」答案取決於症狀嚴重度,無症狀小結石可觀察,反覆發炎則建議手術。日常落實膽結石預防更重要,包括低脂飲食、規律進食與控制體重,從根源降低結石形成風險!

膽結石概述

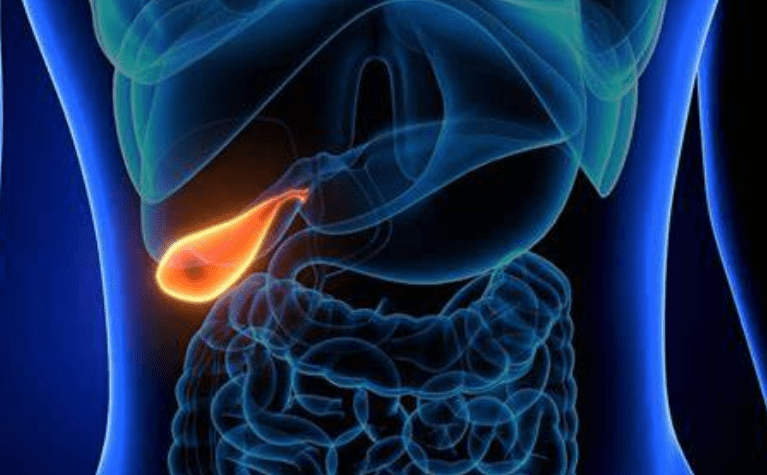

膽結石是指在膽囊或膽管內形成的固體結晶物質,主要成分為膽固醇(約80%)或膽紅素鈣鹽(約20%)。膽囊是位於肝臟下方的梨形器官,主要功能為儲存與濃縮膽汁。當膽汁成分失衡時,可能形成結石,其大小從沙粒狀到高爾夫球狀不等。

膽結石檢查方式

1. 腹部超音波檢查 - 膽結石檢查方式

腹部超音波是診斷膽結石的首選工具,其敏感度達95%以上。此檢查無輻射、非侵入性,可清楚顯示膽囊壁厚度、結石數量與大小,同時評估膽管擴張情形。檢查前需空腹8小時以確保膽囊充盈。

2. 電腦斷層掃描(CT) - 膽結石檢查方式

CT對鈣化結石的偵測率約75-85%,主要用於評估併發症如膽囊炎、膿瘍或懷疑惡性病變時。其優勢在於能同時評估周邊器官狀況,但對非鈣化結石的敏感度較低。

3. 磁振膽胰管造影(MRCP)- 膽結石檢查方式

MRCP不需顯影劑即可清晰顯示膽管系統,是評估膽管結石的金標準,準確率達90-95%。特別適用於疑似總膽管結石但超音波未確診的病例,或術前評估膽管解剖結構。

4. 內視鏡逆行性膽胰管攝影(ERCP)- 膽結石檢查方式

ERCP兼具診斷與治療功能,能直接取出膽管結石。但因屬侵入性檢查,有3-5%併發症風險(如胰臟炎、出血),通常僅在高度懷疑膽管結石且需立即處置時採用。

5. 肝膽閃爍掃描(HIDA scan)- 膽結石檢查方式

透過放射性追蹤劑評估膽囊功能,主要用於診斷膽囊運動功能障礙(biliary dyskinesia)。若膽囊排出分數(EF)低於35%,可能需考慮手術治療。

膽結石一定要開刀嗎?

無症狀膽結石

約60-80%膽結石患者終生無症狀。目前國際指引建議無症狀膽結石不需預防性手術,除非有以下特殊情況:

- 合併膽囊息肉大於1公分

- 瓷化膽囊(porcelain gallbladder)

- 溶血性疾病患者(如鐮刀型貧血)

- 器官移植後需長期免疫抑制者

有症狀膽結石

當出現膽絞痛(biliary colic)或併發症時,建議手術治療:

- 典型膽絞痛:右上腹劇痛持續30分鐘至數小時,常放射至右肩胛,多發生於飯後尤其油膩飲食後

- 急性膽囊炎:持續腹痛合併發燒、墨菲氏徵象(Murphys sign)陽性

- 膽管炎:夏科氏三聯徵(Charcots triad)-腹痛、黃疸、發燒

- 膽石性胰臟炎

非手術治療選項

膽結石一定要開刀嗎?以下情況可考慮非手術治療,但復發率高達50%以上:

- 口服膽酸溶解療法(ursodeoxycholic acid):僅適用於小於5mm的純膽固醇結石,需長期服藥(6-24個月)

- 體外震波碎石術(ESWL):配合膽酸治療,適用於單顆小於2公分結石

膽結石手術詳解

1. 膽結石手術 - 腹腔鏡膽囊切除術(Laparoscopic cholecystectomy)

目前標準治療方式,佔所有膽囊手術90%以上。優點包括:

- 膽結石手術微創手術,僅需3-4個0.5-1公分小切口

- 膽結石手術後疼痛輕、恢復快(通常住院1-2天)

- 併發症率低於2%

膽結石手術步驟:建立氣腹後,分離膽囊管與膽囊動脈,確認膽管解剖後切除膽囊。術中常規執行膽管攝影(intraoperative cholangiography)以排除膽管結石。

2. 膽結石手術 - 單孔腹腔鏡手術(Single-incision laparoscopic surgery)

透過單一肚臍切口完成,美容效果更佳,但技術要求高,手術時間較長,不適合複雜病例。

3. 膽結石手術 - 機器人輔助手術(Robotic-assisted surgery)

提供3D視野與更靈活器械操作,適用於特殊解剖困難病例,但成本較高。

4. 膽結石手術 - 開腹膽囊切除術(Open cholecystectomy)

適用於:

- 嚴重發炎黏連致腹腔鏡困難

- 懷疑惡性腫瘤

- 合併肝硬化門脈高壓

需較大右上腹切口,恢復期約4-6週。

膽結石手術術中膽管損傷預防

膽管損傷是嚴重併發症(發生率0.3-0.5%),預防關鍵:

- 嚴格遵循「Critical View of Safety」原則:確認僅膽囊管與膽囊動脈進入膽囊

- 遇解剖不清時果斷轉開腹手術

- 術中膽管攝影輔助

術後照護與注意事項

短期照護

- 術後24小時內監測生命徵象

- 逐步恢復飲食(術後4小時可飲水,無嘔吐則進展至軟質食物)

- 傷口照護:保持乾燥,7-10天拆線

- 術後1週內避免劇烈活動

長期適應

多數患者膽結石手術術後生活品質改善,但約5-15%可能出現「膽囊切除後症候群」(postcholecystectomy syndrome),症狀包括:

- 持續上腹不適

- 脂肪消化不良

- 腹瀉(因膽汁持續流入腸道)

建議術後初期採取低脂飲食,逐步增加脂肪攝取。若症狀持續需進一步檢查排除膽管殘留結石或Oddi括約肌功能障礙。

膽結石預防策略

膽結石預防:飲食調整

- 規律飲食:避免長時間空腹導致膽汁滯留

- 適量脂肪攝取:極低脂飲食反而增加結石風險

- 高纖飲食:蔬菜、水果、全穀類

- 限制精製糖與高升糖指數食物

- 適量咖啡可能具保護作用

膽結石預防:體重管理

肥胖(尤其BMI>30)是主要風險因子,但快速減重(>1.5kg/週)會增加膽固醇分泌,推薦每週減重0.5-1公斤。減重手術患者建議術前後使用ursodeoxycholic acid預防。

膽結石預防:藥物預防

- Ursodeoxycholic acid:用於高風險族群(如快速減重、長期TPN)

- Statins類藥物:可能降低膽固醇結石形成

膽結石預防:運動與生活型態

規律中等強度運動可降低20-30%膽結石風險,機制可能與改善胰島素敏感性及膽囊收縮功能有關。

特殊族群考量

孕婦膽結石

妊娠期雌激素增加會提高膽結石風險。無症狀者通常觀察,有症狀者:

- 第一孕期:盡量保守治療,必要時可考慮手術

- 第二孕期:最適合手術時機

- 第三孕期:優先藥物控制,若需手術偏好開腹方式

兒童膽結石

較少見,多與溶血性疾病、TPN或遺傳代謝異常有關。無症狀者可觀察,有症狀建議手術,通常12歲以上可行腹腔鏡手術。

老年人膽結石

手術風險評估需更謹慎,但年齡本身不應是禁忌症。合併嚴重內科疾病者可考慮膽囊引流術(cholecystostomy)暫時緩解急性發炎。

結石百科團隊溫馨提醒:膽結石治療需個體化評估。腹腔鏡膽囊切除術是有症狀膽結石的標準治療,技術成熟且安全性高。無症狀患者多可觀察,但需注意高風險特徵。預防勝於治療,維持健康生活型態是減少膽結石形成的根本之道。患者應與醫師充分討論,選擇最適合的治療方案。

發表留言