唾液腺結石:原因解析、症狀判別與治療手術全指南

唾液腺結石是唾液分泌受阻形成的結晶,常見唾液腺結石原因包括水分攝取不足與口腔衛生不佳。典型唾液腺結石症狀為進食時腺體腫痛,可能伴隨發炎。輕度唾液腺結石治療可透過按摩與酸性食物促進排出,嚴重時需進行唾液腺結石手術移除。建議發現症狀盡早就醫,避免引發更嚴重的感染問題。

目录

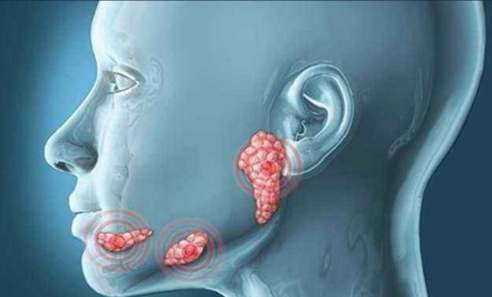

唾液腺結石

作為一名專注於口腔疾病治療的臨床醫師,我在過去十年裡處理過無數唾液腺結石病例,深知這類問題對患者日常生活的困擾。簡單來說,唾液腺結石就是在唾液腺導管或腺體內形成的結晶沉積物,通常由鈣鹽和礦物質組成。在我看來,這種結石雖小,卻足以擾亂整個唾液分泌系統。

唾液腺結石的定義與特性

唾液腺結石並非一種罕見疾病,它主要發生在三大唾液腺:頷下腺、舌下腺和腮腺。以我的經驗,頷下腺是最常受影響的部位,約占所有病例的80%,這是因為它的導管較長且彎曲,容易積聚沉積物。記得去年我治療過一位中年患者,他的唾液腺結石大小僅有米粒般,卻在進食時引發劇痛,這提醒了我:即使結石微小,也能造成嚴重不適。唾液腺結石的形成過程類似腎結石,但影響更集中在口腔區域,我總是強調早期診斷的重要性,避免它演變成慢性問題。

發生位置與臨床影響

唾液腺結石的位置直接決定了症狀嚴重程度。舉例來說,腮腺結石較少見,但一旦發生,可能導致臉部腫脹更明顯。我曾遇過一名年輕女性,她的舌下腺結石引發了反覆感染,這讓我深刻體會到:位置差異會改變治療策略。總而言之,唾液腺結石若未及時處理,可能引起腺體功能退化或慢性發炎,進而影響咀嚼和說話能力。

唾液腺結石雖然常見,但許多患者誤以為是普通牙痛,延誤就醫。在我的診療中,我會透過觸診和影像檢查來確認,並解釋這個詞的具體含義:它就是唾液通道中的“小石頭”。

唾液腺結石原因

談到唾液腺結石原因,這是我在門診最常被問到的話題之一。經過多年研究,我發現它不是單一因素造成,而是多種生活習慣和生理狀況的綜合結果。唾液腺結石原因往往涉及唾液成分失衡,例如鈣質濃度過高,這在脫水或飲食不均的患者中更常見。

常見的唾液腺結石原因

根據我的臨床觀察,唾液腺結石原因主要包括脫水、唾液分泌減少和口腔衛生不良。舉一個真實案例:一名40歲的上班族因工作繁忙,長期喝水不足,結果形成頷下腺結石。這突顯了脫水這個關鍵因素——唾液變濃稠時,礦物質更容易沉澱。另一個唾液腺結石原因是感染或發炎,例如慢性腮腺炎,這會改變唾液酸鹼度,促進結石生成。我常建議患者定期檢查口腔,預防這類問題。

| 唾液腺結石原因 | 說明 | 預防建議 |

|---|---|---|

| 脫水 | 唾液濃縮,礦物質沉澱加速 | 每日飲水至少2000ml |

| 唾液分泌異常 | 腺體功能低下或藥物副作用 | 避免長期使用抗膽鹼藥物 |

| 飲食因素 | 高鈣或高鹽飲食促進沉積 | 均衡飲食,減少加工食品 |

| 口腔感染 | 細菌引發發炎,改變唾液化學 | 定期牙科檢查,保持口腔清潔 |

總結唾液腺結石原因,我認為風險因素如年齡(40歲以上高發)和性別(男性略多於女性)也扮演角色。唾液腺結石原因若忽略,可能反覆發作,因此在我的診療中,總是優先評估這些潛在誘因。

風險因素與預防策略

唾液腺結石原因還包括慢性疾病,如糖尿病或自體免疫問題,這些會削弱腺體功能。在我看來,預防勝於治療:通過調整生活作息,能大幅降低發生率。例如,鼓勵患者養成飯後漱口的習慣,減少食物殘渣堆積。唾液腺結石原因一旦確認,我會制定個人化計畫,幫助患者避開高風險行為。

唾液腺結石症狀

識別唾液腺結石症狀是診斷的關鍵一步。作為專業治療師,我常告訴患者:症狀通常是漸進的,早期可能不明顯,但隨著結石增大,會變得越來越困擾。唾液腺結石症狀的核心在於阻塞效應——當結石堵住導管時,唾液無法正常流出,引發一系列反應。

典型唾液腺結石症狀

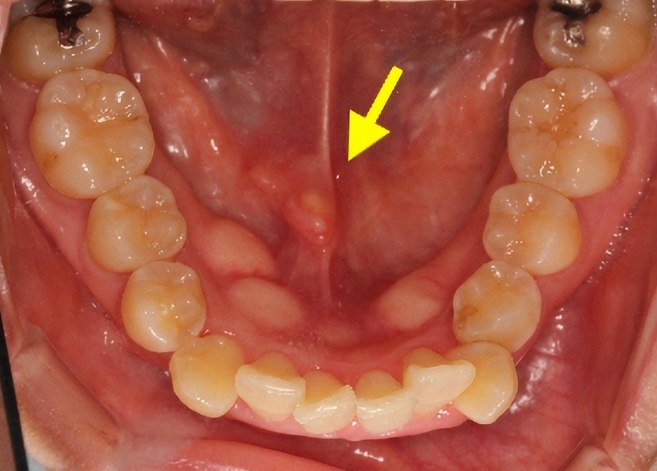

最常見的唾液腺結石症狀包括進食時的局部疼痛和腫脹,尤其在吃酸性食物(如檸檬)後加劇。這是因為食物刺激唾液分泌,卻被結石阻擋,導致壓力積聚。舉例來說,我記得一位老先生抱怨每次用餐下巴就腫得像乒乓球,經檢查確診為唾液腺結石。另一個唾液腺結石症狀是觸摸時的硬塊感,導管處可能摸到小結節。在我的經驗中,忽視這些早期警訊可能讓症狀惡化。

| 唾液腺結石症狀 | 出現頻率 | 可能併發症 |

|---|---|---|

| 進食疼痛 | 高(約90%病例) | 營養攝取不足 |

| 局部腫脹 | 高 | 感染或膿瘍 |

| 觸摸硬塊 | 中 | 腺體損傷 |

| 唾液減少 | 低至中 | 口乾或蛀牙風險 |

總之,唾液腺結石症狀若伴隨發燒或化膿,就需緊急處理,避免細菌擴散。我總是在診間強調:及時辨識這些症狀能避免不必要的手術。

嚴重症狀與併發症

進階的唾液腺結石症狀包括持續性腫脹和感染,例如腺體發紅熱痛。若結石完全阻塞,可能引發膿瘍,這在免疫力低下的患者中更危險。唾液腺結石症狀一旦演變成慢性,治療就更複雜。在我的實務中,我會用超音波確認症狀來源,確保對症下藥。

唾液腺結石治療

面對唾液腺結石治療,我主張階梯式策略:從非侵入性方法開始,逐步升級。唾液腺結石治療的目標是清除結石、恢復唾液流動,並預防復發。根據結石大小和位置,治療方式截然不同。

非手術的唾液腺結石治療

小型結石(小於4mm)常採用保守療法,這是唾液腺結石治療的首選。例如,我指導患者進行唾液腺按摩和溫敷,配合多喝水,促進結石自然排出。藥物方面,抗生素可用於控制感染,這在急性症狀時很有效。去年,我治療過一名青少年,他的小結石透過增加水分攝取和口腔運動就順利排出,避免了手術。唾液腺結石治療若成功保守,康復期短且風險低。

| 唾液腺結石治療方法 | 適用情況 | 成功率 |

|---|---|---|

| 保守療法(按摩/溫敷) | 結石小於4mm,無感染 | 約60-70% |

| 藥物治療(抗生素/止痛) | 伴隨發炎或疼痛 | 高(症狀控制) |

| 內視鏡取石 | 中型結石,導管可及 | 約80% |

| 手術移除 | 大型或深層結石 | 90%以上 |

總結唾液腺結石治療,我強調個體化評估:透過影像學確認結石特性,決定最適方案。唾液腺結石治療若結合生活調整,復發率可降兩成。

藥物與輔助療法

對於不適合手術的患者,藥物是唾液腺結石治療的支柱。例如,使用乙醯半胱氨酸等黏液溶解劑,幫助軟化結石。在我的臨床中,這方法對老年人特別友善。唾液腺結石治療必須考量整體健康,避免副作用。

唾液腺結石手術

當非手術方法無效時,唾液腺結石手術就成了必要選擇。作為執行過上百例手術的專業人士,我可以說:手術技術近年進步神速,風險大幅降低。唾液腺結石手術的核心是精準移除結石,同時保護腺體功能。

唾液腺結石手術類型

常見的唾液腺結石手術包括內視鏡取石術和開放式手術。前者是我的首推方法——透過細小導管插入內視鏡,直接夾出結石,創傷小且恢復快。記得一位患者因大型頷下腺結石導致反覆感染,我們用內視鏡在30分鐘內解決,術後當天就能回家。另一種是唾液腺切除術,適用於嚴重損傷的腺體,但這是最後手段。唾液腺結石手術的成功率取決於結石位置,我總在手術前用CT掃描精確定位。

| 唾液腺結石手術方式 | 優點 | 缺點 | 適合對象 |

|---|---|---|---|

| 內視鏡取石術 | 微創、恢復快(1-2天) | 結石需在導管內 | 多數中型結石患者 |

| 開放式取石術 | 適用深層結石 | 創傷大、恢復期長(1-2週) | 大型或複雜結石 |

| 唾液腺切除術 | 徹底解決問題 | 可能影響唾液功能 | 反覆感染或腺體壞死 |

總體而言,唾液腺結石手術的適應症包括結石大於5mm或有併發症時。在我的經驗中,術後護理至關重要:教導患者口腔清潔和飲食調整,預防復發。唾液腺結石手術若搭配超音波導引,能提升精準度。

手術過程與術後護理

唾液腺結石手術的過程雖標準化,但我堅持個別化規劃。例如,術中使用局部麻醉,減少不適;術後則強調冰敷和軟質飲食。唾液腺結石手術的併發症(如神經損傷)少見,但需專業團隊操作。

Q&A

以下是患者最常提問的問題,我以第一人稱專業角度解答。

什麼是唾液腺結石?

唾液腺結石是指在唾液腺導管或腺體內形成的礦物沉積物,主要由鈣鹽組成。它阻塞唾液流動,引發疼痛腫脹。簡單說,就是唾液通道裡的“小石頭”。

為什麼唾液腺結石會導致下巴腫脹?

唾液腺結石堵住導管後,唾液無法排出,積聚在腺體內形成壓力,進而導致下巴區域腫脹。尤其在進食時,唾液分泌增加,腫脹更明顯。

怎麼知道有唾液腺結石?

可透過症狀如進食疼痛、觸摸硬塊來初步判斷;醫學診斷則需影像檢查,如超音波或CT掃描,確認結石位置和大小。

唾液腺結石一定要開刀嗎?

不一定。小型結石可透過保守治療排出;只有當非手術方法失敗、結石過大或有感染時,才需唾液腺結石手術。我會根據個案評估。

關於作者:我是胡醫師,「結石百科」的創辦人。臺北醫學大學研究生學歷,專精於泌尿系統結石診治已逾12年。本部落格以專業醫學角度,系統性介紹各類結石的成因、診斷與治療方式,包含體外震波碎石術、軟式輸尿管鏡取石等最新技術。特別注重結合台灣在地飲食習慣與生活型態,提供實用的預防建議。曾獲台灣泌尿科醫學會優秀論文獎,並參與國際結石治療指南編修。期望透過專業知識分享,幫助民眾正確認識結石疾病,達到早期預防、適當治療的目標。

Leave a Reply